木星は太陽系最大のガス惑星です。小口径の

天体望遠鏡で観察をしても表面に2本の縞模様と、周囲を廻る4個の衛星が象徴的な天体です。そして、高倍率の可能な中〜大口径の天体望遠鏡を使うとフェー

ストーンといわれる縞模様の内部の構造を見ることができます。

しかし、地球から平均で5天文単位も離れているのでその視直系は再接近時でも40数秒にすぎません。これは大接近時の火星の視直系の倍弱の大きさです。

このようなことから、木星も火星と同様に天体写真の対象としては易しいものではありません。

火星大接近で『かなりの成果』を上げたFS-160は木星写真でも威力を発揮するはずですので、上空の気流が安定してきた3月中旬からいよいよ活動開始

です。

上の写真は3/27に撮影した木星です。色調がちょっと満足できないのですが、フェーストーンはそれなりに細かいところまで写っているようです。

3/28は木星の周りを回る3個の衛星の影が木星面に同時に投影される珍しい現象(丁度地球で見る『月食』と同じ現象です)が観測できる日です。

私は、家族サービスで最初から見ることはできませんでしたが、イオとガニメデの影が木星面にあるところからスタートして、影が徐々に移動していくのを堪

能しました。

この日は風が強くて高倍率での写真撮影はかなり厳しかったのですが、ガニメデの影を捉えることができました。

そして、この写真を撮影した後、風の影響を受けながら多数枚の撮影を行って今シーズンで最も良い木星写真を得ることができました。これならば色調も解像

度も十分に満足できるレベルです。

この次のチャンスは・・・、シンチレーションが少なく、地上風のないときにチャレンジしたいですね。

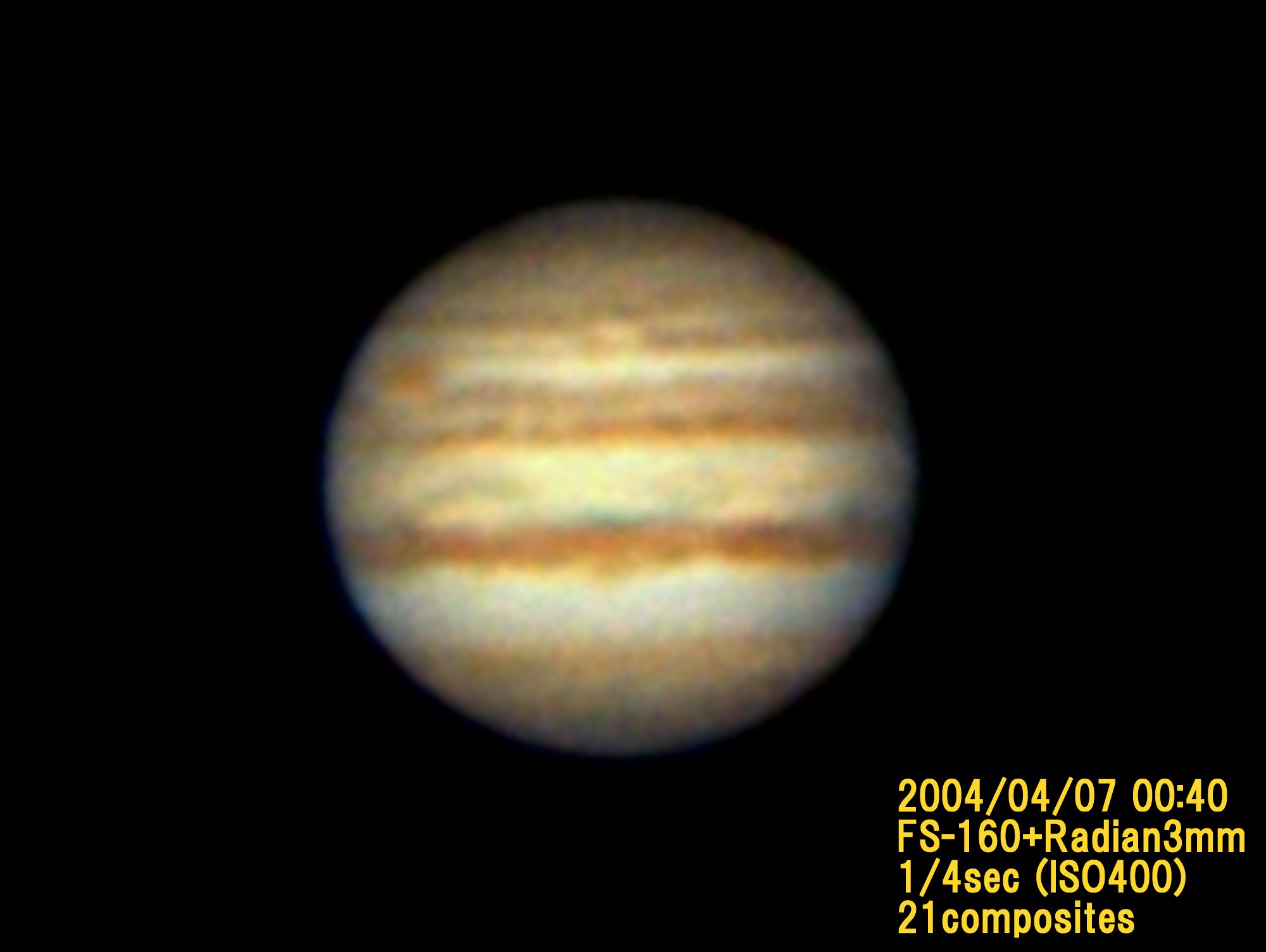

2004/04/07

4月に入って晴れた日の上空の気流の状態が急に良くなりました。チャンス到来のはずなのですが会社の帰り時間も遅くなる日が多く、アークトゥールスなん

かが瞬いていないことを確認しながら家路を急ぎ、十分に鏡筒の温度順応をしな

いままに撮影を開始する状態が続いています。

それでも『気流の良さ』に任せて撮影した4/5の木星像は3/28の写真よりも細かいところまで写っているようです。この日からプラス

チックの波板を使った『屋上風対策』をとり始めました。これである程度の風があっても『停止』した木星を撮影できる

ようになりました。

それでも『気流の良さ』に任せて撮影した4/5の木星像は3/28の写真よりも細かいところまで写っているようです。この日からプラス

チックの波板を使った『屋上風対策』をとり始めました。これである程度の風があっても『停止』した木星を撮影できる

ようになりました。

4/6は上空の高層に薄い雲がかかっていて月の周りに傘ができていました。でもこれは気流が落ち着いているときの現象です。早速FS-160を出して確

認をしてみると、塔内気流の合間に凄く安定した木星が見えています。

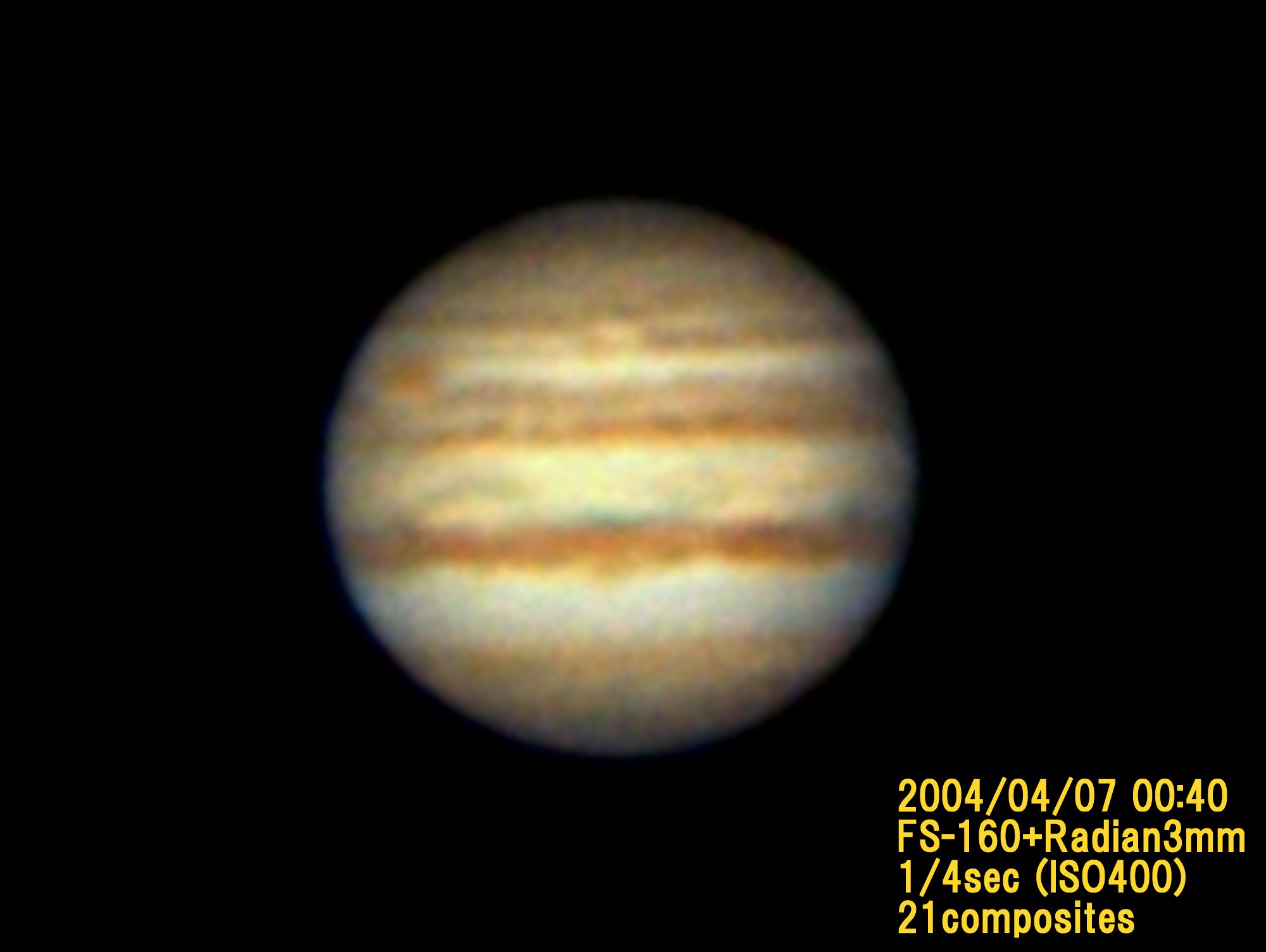

そこで、温度順応もそこそこに撮影した写真が23:30のものでした。これでも4/5の木星像よりはかなり良い状態です。そして、この写真のコンポジッ

トを1時間で終了した後、改めて眼視観測をすると、先ほどよりも更に良い気流の状態になっていました。

ずっと眼視観測をしていたい気持ちを切り替えて撮影した画像が00:40のもので、これならば16cmの標準的な解像度は越えられたかな??と思う作品

になりました。

2004/04/11

今年は桜の開花以降あまり気温が上らなかったのでまだ桜が残っています。こんな気温の雨上がりはあまり気流の状態は良くないのですが、温かさが戻って1

日くらい経つとだいぶ安定してきます。

そんな訳で、4/9の夜はとても良いシーイングになりました。

特に22:30に撮影を開始したものはほとんど全てのコマをコンポジットできる安定度でした。その後、徐々に気流の状態が悪くなってき

ましたが、0:40からの撮影でも下の写真を得ることができました。

特に22:30に撮影を開始したものはほとんど全てのコマをコンポジットできる安定度でした。その後、徐々に気流の状態が悪くなってき

ましたが、0:40からの撮影でも下の写真を得ることができました。

ところで、木星の写真をできるだけ大きな直径でプリントしようと考えています。そのためには写真のピクセル数を増やさなければならないのですが、私の木

星画像処理では原画像2400*1800の400万画素で40〜50コマを撮影して、その中の良好なコマのみ1000*750の領域を切り出してコンポ

ジット処理をしています。

そこで、コンポジット処理の終了した画像をピクセル補完で2000*1500フォーマットに拡大するのですが、L-RGB分解をして2つのルートで拡大

をします。

先ず、Lチャネル画像はそのままピクセル補完で拡大し、次にピクセルノイズを除去するためにルーシーリチャードソン法でノイズ除去をします。そしてコン

トラストと輝度を調整しておきます。

次に、RGB画像ですが、こちらの方はフォーマット拡大前に思いっきりぼかしフィルターをかけてピクセル間のカラートーンを平滑化して、次にピクセル補

完で拡大、更にルーシーリチャードソン法でノイズ除去をします。

最後に、L-RGB合成でカラー化合成して色調と輝度・コントラストをちょっと調整して終了です。

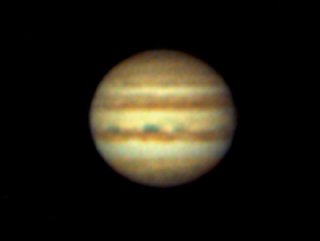

上左は4/7にアップしたものと同じ4/7

00:40の写真ですが、実は2000*1500ピクセルの写真なのです。この状態では320*240に縮小しているので見かけ上は320*240の写真

(右上)と同じに見えますが、是非ダウンロードして画面半分くらいの大きさまで拡大比較してみてください。

2004/04/15

ここ数日天気が悪くて望遠鏡を出すことができませんでした。そこで4/11に撮影した木星をアップします。

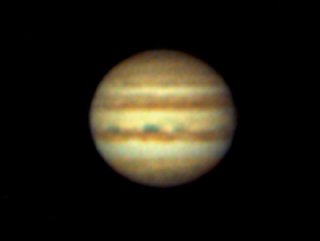

この日は3/28に次いで衛星の影が木星面に投影されていました。上の2枚の写真は連続して撮影したシリーズですが、22:20-22:35の間に撮影

した左の写真には2つの衛星の影が映っています。15分間の間に撮影した45コマの中から選んだ36コマのコンポジットですが衛星の影が長円形に伸びてい

るのが判ります。

木星の自転と衛星の公転速度がいかに速いか実感できる写真です。

右の写真は22:36-22:42に撮影したものですが、6分間くらいの間ならば何とか木星も衛星の影も同じ位置に写るようです。この写真では、木星面

から出て行く衛星の影(NEB左側面)が特に印象的です。

2004/04/17

木星についても一応それなりの写真が撮影できるようになってきましたので、今シーズン最後の課題に挑戦をすることにしました。これまで撮影してきた『画

質』を落とさずに自転の動画を作るという課題です。

幸い、4/11の撮影条件から動画を得るための撮影間隔は10分程度が適当と判りました。

そこで、10分間隔で1時間の撮影をして下の画像をとりあえず得ました。

4/16 23:45、 4/16 23:55

4/16 23:45、 4/16 23:55

4/17

00:05、 4/17 00:15

4/17

00:05、 4/17 00:15

4/17

00:25、 4/17 00:35

4/17

00:25、 4/17 00:35

そして、これらの画像を編集したのが下記の動画像です。たった3秒間の動画

ですが、木星の自転の様子がよく判るようになりました。

動画への

リンク

動画への

リンク

2004/04/20

前回の動画は木星の自転を何とか動画にしたいという練習のつもりでしたけれども、今回のはじっくり準備して撮影した画像を次のように処理したものです。

(1) 22時40分撮影開始、0時26分撮影終了、30秒間隔で1コマずつ撮影

(2) 213コマの2400*1800ピクセル画像から1000*750ピクセルの画面を切り出し

(3) 2.5分間隔のタイムスタンプで前後2.5分間分の10コマずつをコンポジット

(4) 大気プリズム効果補正のrgb分解と再合成+ルーシーリチャードソン処理

(5) 各画像に木星の位置あわせとタイムスタンプ付与

(6) 動画への変換

(2)〜(6)の処理に合計10時間を要しましたけれども、大赤斑と衛星の影の出から没までほぼ全てを撮影できたこと、1個の衛星の没と1個の衛星の木星面からの脱出まで含まれていたりとこれ以上の役者はいないくらいの面白い動画になりました。

動画へのリンク

動画へのリンク

4/16 23:45、 4/16 23:55

4/16 23:45、 4/16 23:55

4/17

00:05、 4/17 00:15

4/17

00:05、 4/17 00:15

4/17

00:25、 4/17 00:35

4/17

00:25、 4/17 00:35 動画への

リンク

動画への

リンク動画へのリンク