2014年10月、初めて双望会に参加しました。

実は、双望会に毎年参加されておられるメンバーのお名前を拝見すると皆さんトップアマチュアの方々ばかりで、『普通のおじさん』の私にはとても敷居が高く感じられてこれまで参加を回避してきた経緯がありました。

一昨年からスタークラウドのYさんに誘われて、2014年の双望会にようやく参加する決心をしてPCの参加ボタンを押しました。

いざ参加してみると皆さん優しい方々ばかりで、食わず嫌いだったことを実感させられ、いっぺんに双望会のファンになってしまったのは言うまでもありません。

双望会会場がオープンする前、入り口の駐車場には一番乗り。誰もいないのでちょっと不安を感じつつ待っているとだんだん皆さんお集まりになられ、Hα太陽望遠鏡を出し始めました。

私は定年後もサラリーマンを継続している関係上昼間の時間に余裕が無く、太陽観測はほとんど興味を持っていなかったのですが、IさんとKさんのHa太陽望遠鏡で見せていただいた水素画像に驚愕させられました。また、以前からご注文をいただいていたIさんにLavendura30mmをお渡ししてコロナドのシステムで見た太陽像に益々『ゾクッ・・・』。

結局、アイピースの設計をやる以上、Ha望遠鏡は不可避・・・と言うことを教えられて私もHa太陽望遠鏡所有者の仲間入りをいたしました。

購入した望遠鏡はLUNTのLS60THa/PT/B1200です。双望会でIさんのコロナド60mmが非常に良い性能を発揮していたことと、取扱店のジズコの話ではダブルスタックフィルタは後からでも購入可能・・・という説明を聞いてLANTに決定しました。

本当は60mmと80mmでとても迷ったのですが、6cm屈折でも月面の細部構造を観察するには十分な解像度があることなどからL60THa形を選択しました。LS60THaのダブルスタックフィルタは対物の前(つまり平行光の位置に装着する形式なので視線方向の差による波長のズレが少ないのではないか・・・とか、対物レンズは専用設計のシングレットレンズ(反射面が少ないです!!)を採用している・・・とか、アクロマート対物でプレッシャーチューニング機構を2連実装するLS80THaのダブルスタックよりも魅力のある設計のように思われます。

昨年11月に注文して納期2.5ヶ月、2015年2月にようやく手元に届いてからいろいろとトライアルをして来ましたが、結局のところ星見屋さんが取り扱われているASI120MCとASI120MMのカラーとモノクロCCDカメラ2機種で撮影をしております。(直焦点で太陽全球が入らないために全球写真はモザイクコンポジットをします)

また、必要に応じてTeleVue3xBarlowやWilliamOpticsの2xBarlowなどで拡大率を稼いで撮影も行っております。

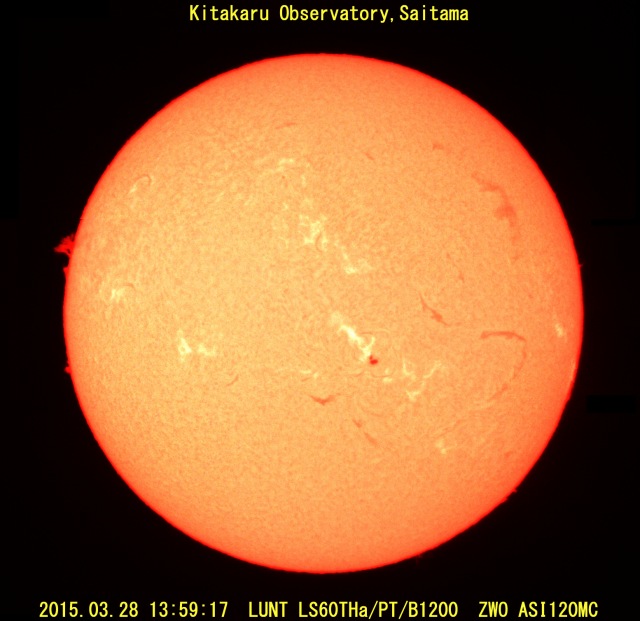

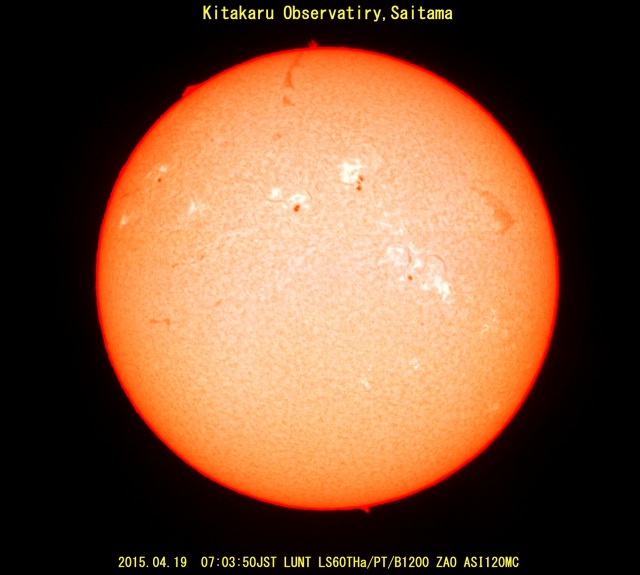

得られた画像をアップいたします。

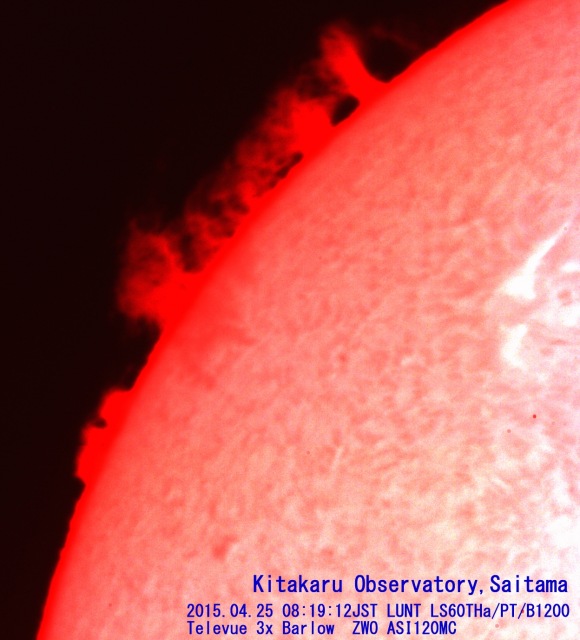

2/14の非常に大きなプロミネンス。ダークフィラメントからの連続がまさにドラゴンでした。

ようやく少しずつHa写真のコツが見えてきたような・・・。やはり立ち上るドラゴンがいます。

この日は比較的穏やかな太陽面でした。

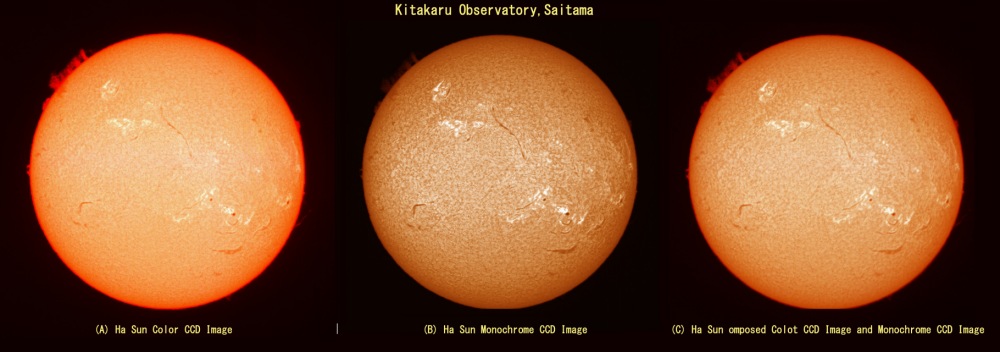

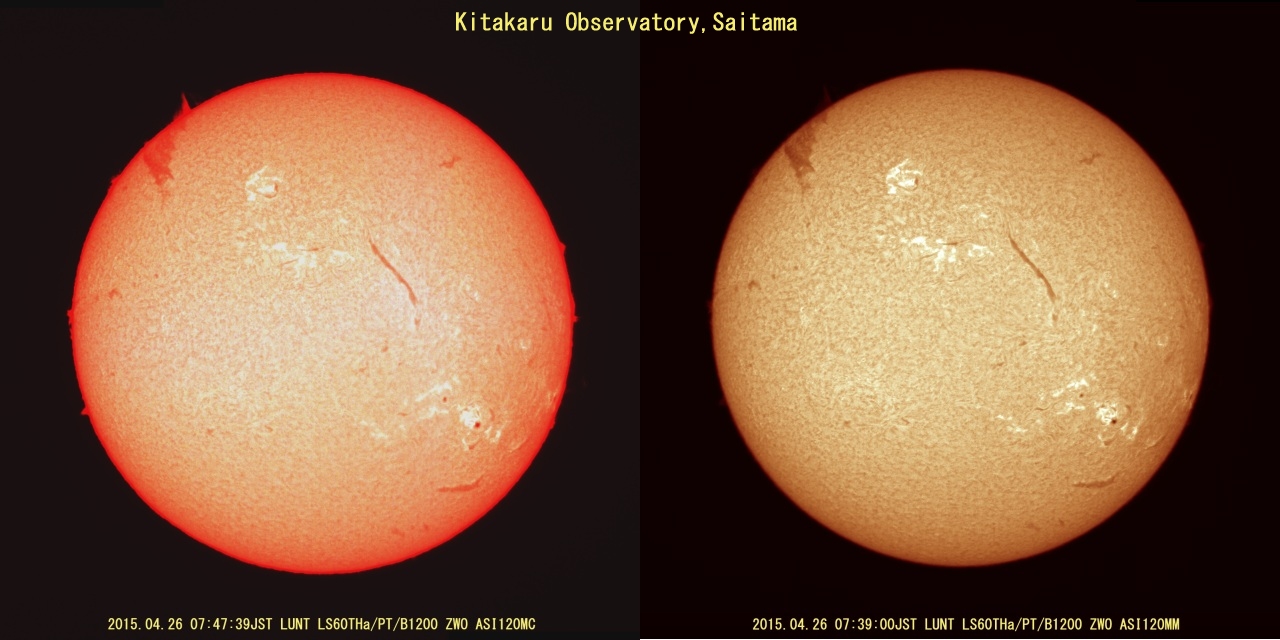

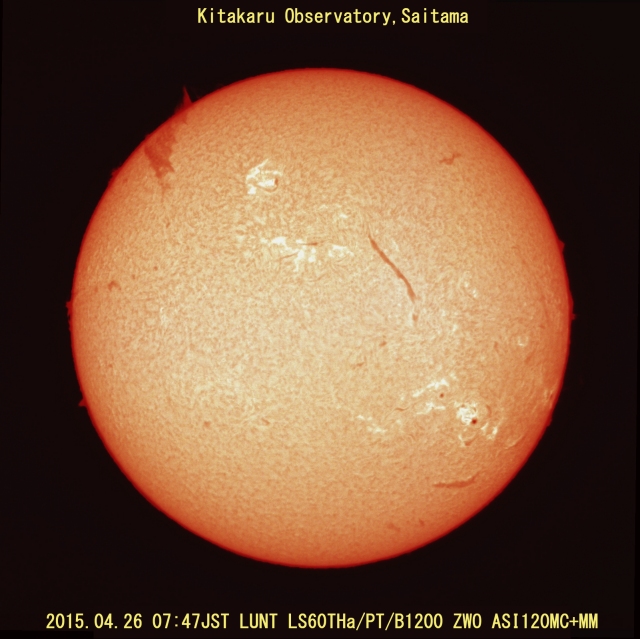

撮影機材による差を検証してみました。

左がカラーCCD、中央がモノクロCCD、右は2者を合成して色情報に輝度情報を重畳したものです。

モノクロCCDで撮影したHa太陽像、カラーCCDと違ってGとBチャンネルの熱ノイズ?がないために全画素Haの

輝度情報になります。どちらかと言うと彩層面の情報を色濃く反映した像になっています。

上の写真の左上にあるプロミネンスをカラーカメラで撮影。カラーカメラは色が豊富に出ますが本来のHa像は

波長656.28nmの単色のはず、しかし熱的な影響なのかCCD素子のカラーフィルタの波長選択特性によるもの

なのかGとBのピクセルに対してそれなりの輝度情報が記録されます。

でも、Ha単色のコントラストがカラーCCDでは色空間の情報に転化されるようでこれまた面白い映像になります。

カラーCCDではどちらかというとプロミネンスが強調される傾向に、モノクロCCDでは彩層面が強調される傾向に

なります。(カラーCCDはあたかもエタロンフィルタの半値幅が0.9Å位に広くなった感じですか・・・)

昨日の大きなプロミネンスが光球面側に回って来ましたがまだダークフィラメントとしてではなく彩層面から立ち上る

プロミネンスとして見えています。右の太陽像がカラーカメラ(ASI120MC)で撮影したもの、左がモノクロカメラ(ASI120MM)

で撮影したものです。どちらも4分割で撮影してモザイクコンポジットをした上でLRGBチャネルの調整をしています。

そして、Tryしてみました!!

モノクロ画像はHa波長の輝度情報そのものですからカラー画像をLRGB分解してLチャンネルにこの情報を当てはめて再合成

すれば・・・、カラー画像の解像度とコントラストが増すはずですよね。

これがカラー画像とモノクロ画像を合成した画像です。やはり想定したようにコントラストと解像度が向上しました。そして、

何といっても太陽の光球面上のプロミネンスの立体感が増しましたね。

この写真の質感はシングルスタックLS60THa/PT/B1200の能力に対してどのレベルのものか気になるところです。

5月29日は群馬県の万座温泉入り口にある嬬恋村で『安市』という春祭りが催されました。私は嬬恋村の方と東京に

在住する仲間たちとで嬬恋ファームインという畑クラブを運営しているのですが、例年『安市』には畑クラブの展示出店

で星の紹介をしています。

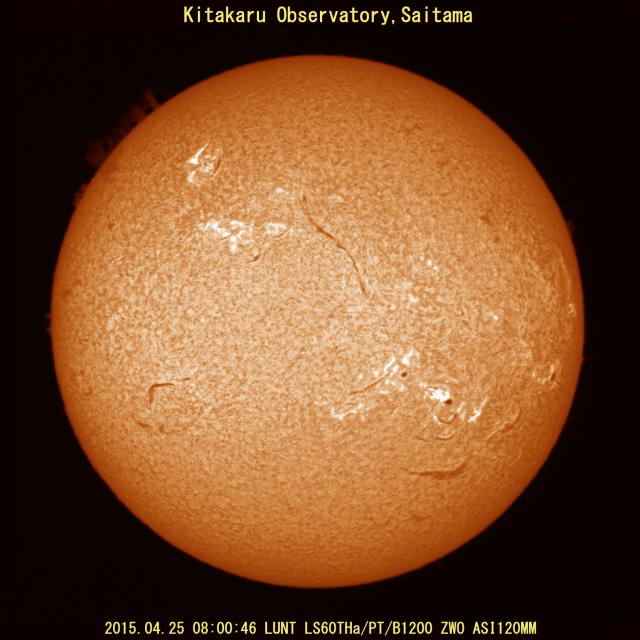

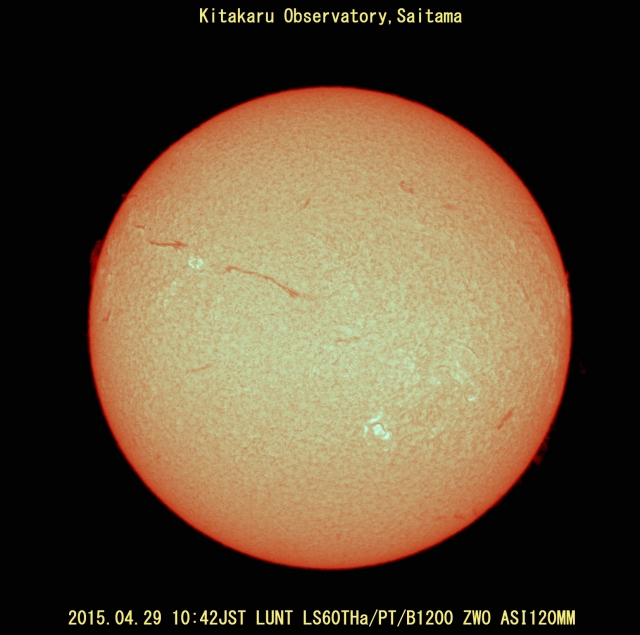

昼間のお祭りなので当然の帰結として今年はHa太陽望遠鏡を持っていきました。その会場で撮影したのがこの太陽

です。お客さんの合間にビデオカメラをセットして4分割画像を各4枚ずつ撮影しました。

この日は比較的穏やかな太陽面でしたが太陽半周分も続くダークフィラメントとループプロミネンスが見えていたので

嬬恋ファームインのブースを訪問してくださったお客様には喜んでいただけたと思います。