シグマのカタログのズーム2本

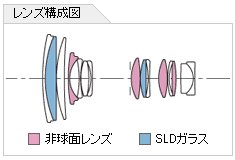

シグマのカタログのズーム2本 シグマのカタログに掲載されたレンズ構成図

シグマのカタログに掲載されたレンズ構成図 EF-S 18-55mm(18mm)で撮影した水星と金星(開放、3秒)

EF-S 18-55mm(18mm)で撮影した水星と金星(開放、3秒)

記載のズームリング位置にて撮影(開放、60秒)

記載のズームリング位置にて撮影(開放、60秒)

彗星拡大(開放、60秒)

彗星拡大(開放、60秒)

彗星拡大(開放、60秒)

彗星拡大(開放、60秒) FCT-65+Reducer (fl=240mm、30秒)

FCT-65+Reducer (fl=240mm、30秒) Sigma28-300(300) のM42、流れてしまいましたが(開放、180秒)

Sigma28-300(300) のM42、流れてしまいましたが(開放、180秒) FCT-65+Reducer のM42 (fl=240mm、180秒)

FCT-65+Reducer のM42 (fl=240mm、180秒) FCT-65+Reducer のマックホルツ彗星 (fl=240mm、180秒)

FCT-65+Reducer のマックホルツ彗星 (fl=240mm、180秒) Sigma 28-300 (100mm)

F5.6

ISO400相当 露出180秒

Sigma 28-300 (100mm)

F5.6

ISO400相当 露出180秒