歪曲収差が少ないアイピースと聞くと投影用レンズ用途や拡大撮影用途にも適しているだろうなと直感される方がおられると思います。

実際に対物レンズとカメラの間に複数群のレンズが入るコリメーション撮影ではできる限り諸収差の少ない中間レンズ系が必要になります。

それゆえ天体撮影では多くの方々が『収差が少ないレンズ系』すなわち整像性の高いオルソスコピックレンズを多用されるのは道理だと思います。また、アイピースだけでなくカメラレンズにも収差、特に歪曲収差の少ないものが求められます。

そこでレンズ交換のできる一眼レフCCDカメラが普及する前の一般的なコリメーション撮影の方向性としてレンズを外すことのできないコンデジなどのカメラで惑星などを撮影をする方法としてアマチュア天体写真家の間ではコリメーション撮影が一世を風靡しました。

私も木星などの惑星写真のジャンルでなかなか良い結果を得ておりました。(木星写真のページ)

惑星のコリメーション撮影は短焦点アイピースとカメラレンズの長焦点側を使います。アイピースやカメラレンズの光軸近傍だけを使うことになりますので中間レンズ系に内在する周辺部の諸収差はあまり問題にならないために有効な手段として多用されたのだと思われます。

同じ頃、天文誌には縮小光学系を試みる先人がおられました。

縮小光学系とは、望遠鏡に焦点距離の長いアイピースを取り付け、そのアイピースを焦点距離の短いカメラレンズで覗き込むように撮影する方法でした。例えば、焦点距離1000mmの対物レンズに焦点距離40mmのアイピースを取り付けて焦点距離10mmのカメラレンズで撮影すると、

直焦点ならばfl=1000mmのところを次の式のようにfl=250mmに縮小することができます。

合成焦点距離 = 1000mm × 10mm / 40mm = 250mm

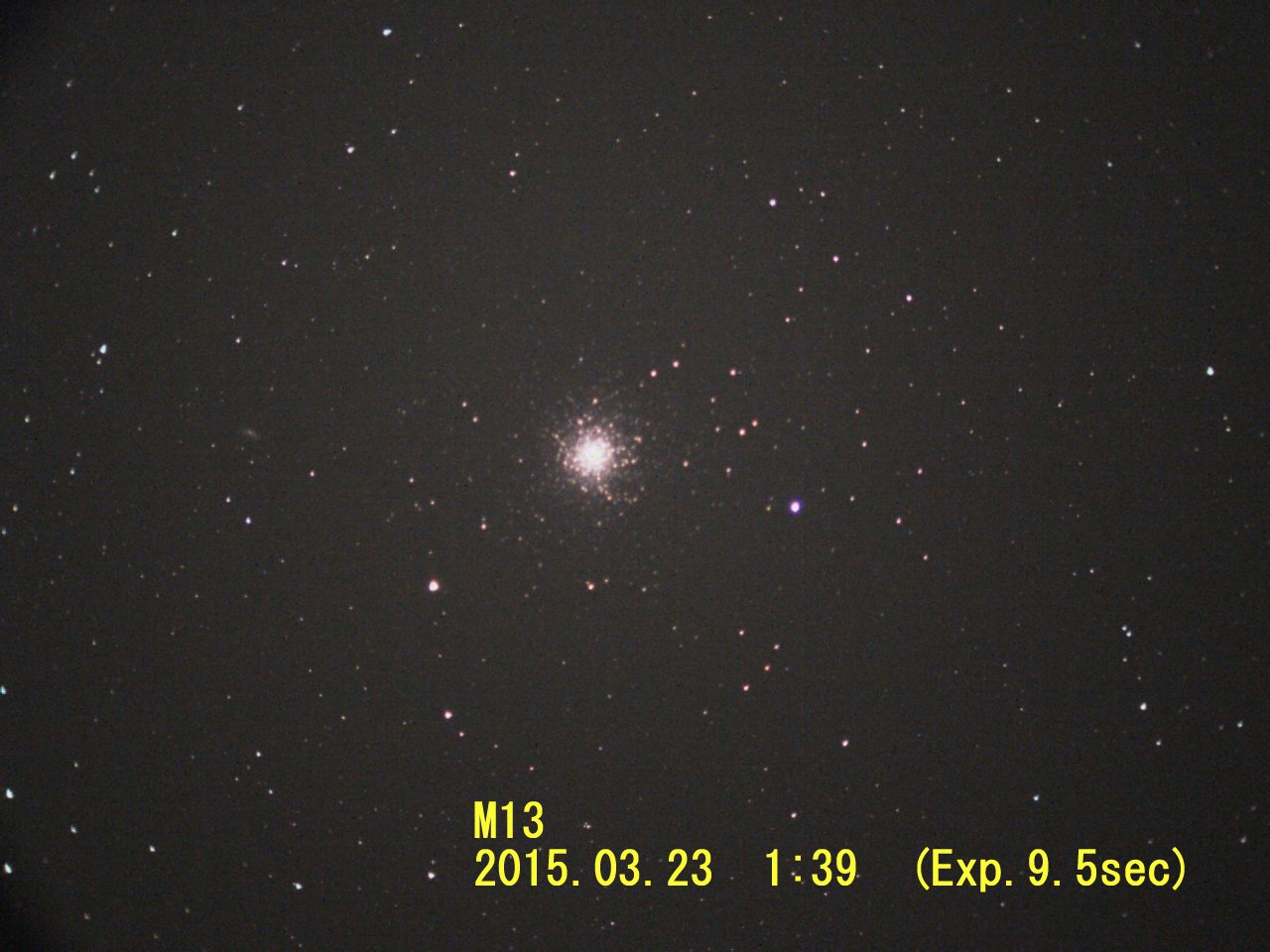

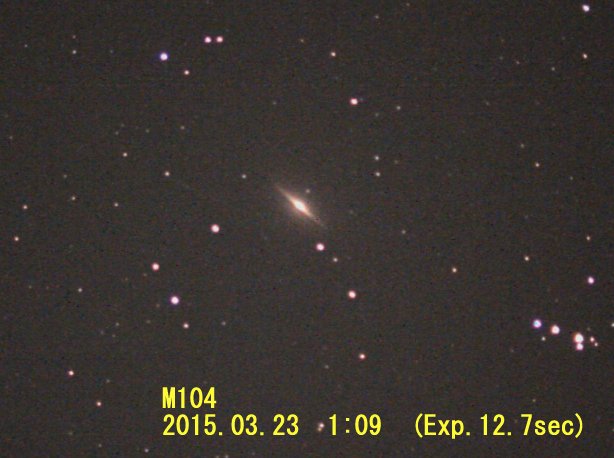

すなわち得られる像は直焦点像に対して1/4、光の強度は面積なので16倍に集光することになります。単純に考えれば16倍の広さの星野を1/16の露出時間で撮影できることになるために星雲・星団を撮影しようとする方には夢のような光学系に見えました。

しかし・・・です、得られた写真は中心像はまだしも、写野の中心から僅かに離れるだけでもの凄い歪曲収差を伴うものでした。

その理由は簡単で、焦点距離の長いアイピース(すなわち視野が広い)はどうしても短焦点アイピースに比べて歪曲収差が大きく、焦点距離の短いカメラレンズ(広角レンズですね)もまた歪曲収差を許容して広視野を得ているという関係にあるからです。歪曲収差の大きなアイピースを歪曲収差の大きなカメラレンズで覗き込んで撮影する・・・、そう考えると周辺まで点像の鑑賞写真を撮影できるとはとても思えませんでした。

では収差がほぼゼロのアイピースと歪曲収差のほとんど無い短焦点のカメラレンズがあったらこの問題は解決するのでしょうか。

『収差ゼロのアイピース』・・・、これはLavenduraアイピースが達成した成果です。そして『歪曲収差の少ないカメラレンズ』も最近工業計測用ITVカメラレンズの中にはあるのです。・・・これらを組み合わせれば・・・、そう思ったら即実行、冒頭のLCRCシステム用のカメラアダプタを早速自作しました。