2.いよいよ研磨開始(#80〜#120)

2003/12/31

私が研磨用に揃えた道具は『V

Box』という工具箱と『手巻き寿司セット』です。これは40年くらい前の研磨手引書に書かれていた「研磨台には四斗樽が良い」というくだりが頭にこびり

ついているからです。

実際に『四斗樽』をひっくり返して使うと安定度抜群なのですが大きすぎて屋外作業になってしまいます。これでは真冬の研磨には対応できません。そこでダ

ウンサイジングしようとDIY店内を探し回った結果がこの組み合わせだったのでした。

V-Boxの大きさは内寸350*550*150mm、手巻き寿司セットの底板の直径は260mmということで直径208mmの鏡材を

載せて研磨作業をするには最適の大きさです。

V-Boxの大きさは内寸350*550*150mm、手巻き寿司セットの底板の直径は260mmということで直径208mmの鏡材を

載せて研磨作業をするには最適の大きさです。

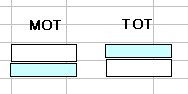

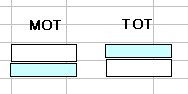

反射鏡の研磨では凹面にするべき鏡材(workまたはmirror)を盤材(tool)の上に載せて研磨を進めるのが一般的な方法で

す。これをMOT(mirror on top)、反対に盤材を上にする方法をTOT(tool on

top)と言うそうです。力の入り具合から上のガラスは中心付近から削れ、下のガラスは周辺付近がより削れるので、workを凹面にするときはMOTで研

磨します。逆に、凹面が削れ過ぎてしまった場合にはTOTで焦点距離を伸ばすこともできます。

反射鏡の研磨では凹面にするべき鏡材(workまたはmirror)を盤材(tool)の上に載せて研磨を進めるのが一般的な方法で

す。これをMOT(mirror on top)、反対に盤材を上にする方法をTOT(tool on

top)と言うそうです。力の入り具合から上のガラスは中心付近から削れ、下のガラスは周辺付近がより削れるので、workを凹面にするときはMOTで研

磨します。逆に、凹面が削れ過ぎてしまった場合にはTOTで焦点距離を伸ばすこともできます。

MOTやTOTということばは別として、このような方法は古い教科書にも書かれていましたので私もやった覚えはあります。

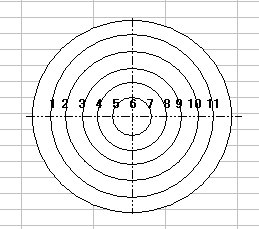

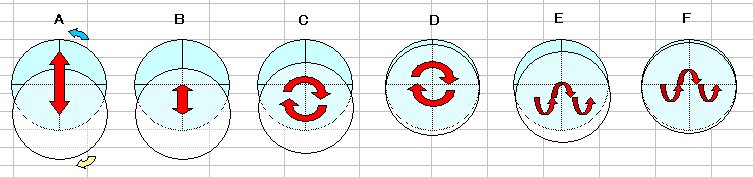

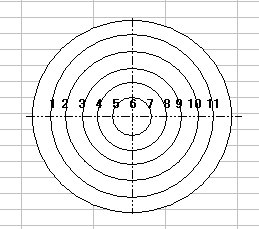

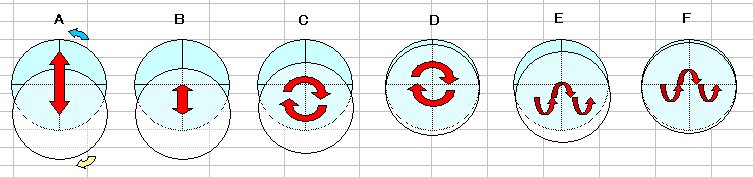

次に上のガラスの動かし方(運動)ですが、昔はBの直動1/3ストローク一本やりだったのですが、最近は回転やV運動、W運動などさまざまな運動が使わ

れるようです。そこで、新しい運動で磨いた経験のない私はとりあえず上の図のA〜Fのような運動に仕分けをして研磨記録を作ることにしました。ここで、上

のガラスは時計方向に、下のガラスは半時計方向に回転運動をすることにしました。回転運動は鏡面にリングや不規則模様を作らないための方法ということは今

も昔も変わらないようです。

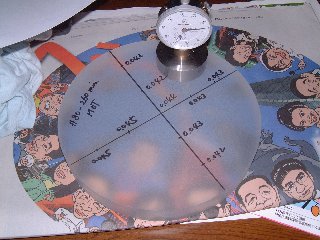

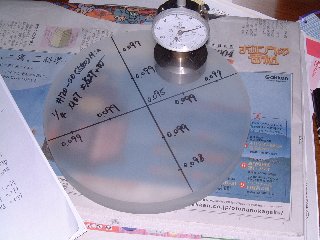

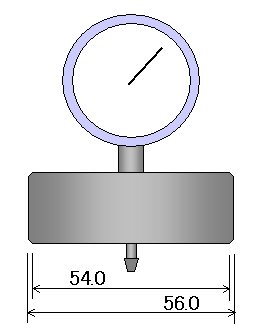

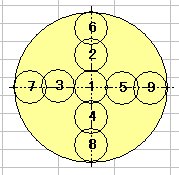

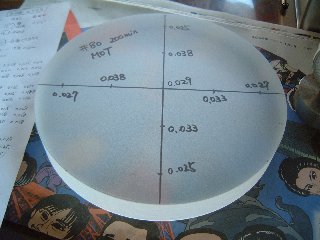

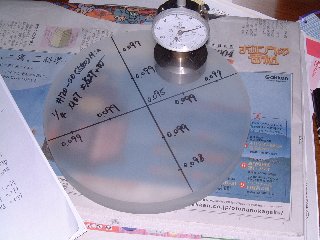

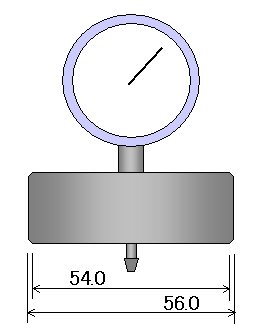

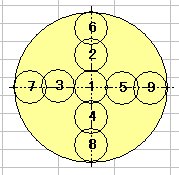

そして、一定時間研磨をしたら上の図のように鏡材の9点について球面計で研磨量を測定することにしました。

そして、一定時間研磨をしたら上の図のように鏡材の9点について球面計で研磨量を測定することにしました。

目標研磨量は次の式で求められます。

目標研磨量(mm)=曲率半径-((曲率半径)^2-(球面計半径)^2)^0.5

=4000-(4000^2-28^2)^0.5=0.098(mm)

ミラーの研磨は時間と労力のかかる作業です。浦島太郎状態の私でもこれはだけは間違いのないことが過去の経験で染み付いています。それだけにFS-

160ニュートン反射とFS2.0赤道儀を自作したテンションの切れない2003年のうちに何としても鏡面研磨を開始したくて(やり始めたら戻れないです

から・・・)以上のような準備を終えて、紅白歌合戦を横耳で聴きながら、いよいよ研磨開始です。

最初はカーボランダムの#80からスターとしますが、この段階でどの程度30数年前の経験が蘇るか・・・、重要なポイントです。少なくとも、ある程度細

磨りまでの間に勘を取り戻したいところです。

左30分、右60分(#80)

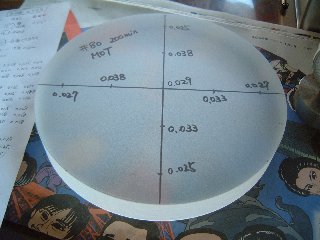

今回使用する鏡材はガラスのアズキャスト(ガラスを鋳造したままの表面)ですから『みかんの皮』のような収縮模様がついています。写

真左は研磨開始から30分が経過したところですがまだ完全にアズキャスト面が取りきれていません。

左30分、右60分(#80)

今回使用する鏡材はガラスのアズキャスト(ガラスを鋳造したままの表面)ですから『みかんの皮』のような収縮模様がついています。写

真左は研磨開始から30分が経過したところですがまだ完全にアズキャスト面が取りきれていません。

研磨開始から60分後にようやくアズキャスト面はすべて除去できました。このとき鏡材の中心部直径80mm程度は0.005mmくらいの凹面になりつつ

ありました。

そして、2004/01/01になったところで80分間の研磨時間となり中心〜中間帯あたりまで0.012mmの凹面となりました。ここで我が家の隣の

神社に真夜中の初詣に行き、無事初日を終えました。

それにしても、過去の経験って忘れてはいないものですね、ここまでで上のガラスの動かし方など、それなりに思い出してきました。

2004/01/01

元日、家族への新年の挨拶とおせち料理をいただいて、その後、僅か30分間だけ研磨をしました。#80の研磨剤で通算110分間ですが、ようやく鏡材の

一番外側の近くまでまで凹みが来たようです・・・。中心部0.018mm、中間帯0.012mm、最外周0.008mmという値です。

この後、娘の用事で遅くまで出かけてしまって元日は30分間だけでした。

2004/01/03

1/2は親戚の家に行ったので作業はお休み。その分、今日がんばることにしました。

これまでに110分間の#80研磨を行いましたがようやく一番外側が磨けはじめたようです。球面計で測定すると中央付近と周辺で曲率が随分違うようで

す。まあこれはあたりまえのことで、下側のガラスは周辺部から、上側のガラスは中央付近から研磨が進行しなければ上のガラスが凹面鏡にはなりませんか

ら・・・。

そこで今日は30分を一区切りに5ラウンドの研磨を行いました。

研磨通算時間

|

研磨方法

|

ストローク

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

140分

|

MOT

|

B+C

|

0.018

|

0.025

|

0.030

|

0.025

|

0.025

|

0.014

|

0.013

|

0.014

|

0.014

|

170分

|

MOT

|

B+C+F

|

0.028

|

0.025

|

0.028

|

0.026

|

0.028

|

0.018

|

0.021

|

0.020

|

0.018

|

200分

|

MOT

|

B+D+F

|

0.029

|

0.038

|

0.038

|

0.033

|

0.033

|

0.025

|

0.027

|

0.025

|

0.027

|

230分

|

MOT

|

B+D+F

|

0.029

|

0.049

|

0.049

|

0.049

|

0.050

|

0.035

|

0.034

|

0.035

|

0.034

|

260分

|

MOT

|

A+D+F

|

0.044

|

0.042

|

0.045

|

0.043

|

0.043

|

0.042

|

0.045

|

0.042

|

0.043

|

上の表は5ラウンドの研磨結果を表にしたものです。

研磨初期に中心部(1)がかなり削れてしまっていたので170〜230分の間、中心部の研

磨がほとんど進まず、主に中間帯(2,3,4,5)が徐々に削れていました。

それでも200分から230分のデータでは中間帯と最外周(6,7,8,9)の研削量がほ

ぼ等しくなったのでだんだん二重球面から単一球面に変化を始めた(中間帯が外側まで広がっていった)と判断して、それまでの直動1/3ストローク中心から

オーバーハングを伴う直動1/3+1/3ストロークを中心にした研磨に切り替えて30分間作業をしました。

その結果、260分目の測定では研削深さはまだ目標の半分ですが、鏡面全体がほぼ単一の球面になりました。

上の写真は#80で200分間研磨した後の鏡面の状態です。

上の写真は#80で200分間研磨した後の鏡面の状態です。

そして、230分研磨が終了したところで鏡面に水を塗りながら太陽光を壁に集光してみました。写真は荒研磨中の鏡に太陽光を当てているところとそ

の集光によってできた太陽像です。この時点でfl=6000mm位だったでしょうか・・・。

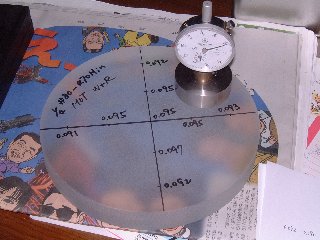

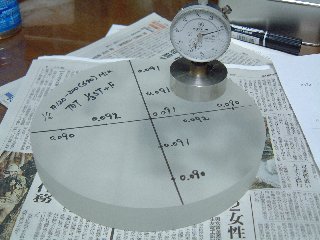

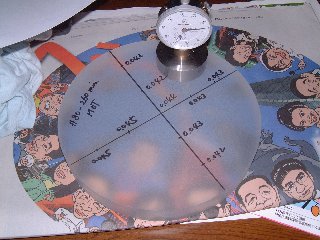

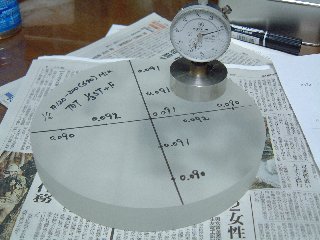

この写真は本日最後の研磨結果です。ほぼ全面0.043mm位です。これでF20というところでしょうか。この鏡面をもっと高密度に測

定した結果を次に示します。この30分間の研磨で一気に良好な球面に成長したことが判ります。

この写真は本日最後の研磨結果です。ほぼ全面0.043mm位です。これでF20というところでしょうか。この鏡面をもっと高密度に測

定した結果を次に示します。この30分間の研磨で一気に良好な球面に成長したことが判ります。

ここまでの260分間の研磨で30数年前にやっていた研磨の感覚がかなり戻ってきました。

研磨時間

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

11

|

230分

|

0.025

|

0.035

|

0.041

|

.0.060

|

0.039

|

0.029

|

0.039

|

0.050

|

0.041

|

0.036

|

0.025

|

260分

|

0.040

|

0.043

|

0.046

|

0.046

|

0.046

|

0.046

|

0.043

|

0.043

|

0.045

|

0.044

|

0.040

|

さてあと半分です。これからは球面を崩さないように全面均一に研磨していかなければなりませんね。

2004/01/04

今日は、正月休みの最後の日ということで、何とか#80の荒研磨を完了したいと気合を入れてスタートしました。とりあえず前日と同じように30分1ラウ

ンドとして#80の最後まで・・・。

研磨通算時間

|

研磨方法

|

ストローク

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

290

|

MOT

|

A+D+F

|

0.049

|

0.049

|

0.049

|

0.049

|

0.049

|

0.049

|

0.048

|

0.049

|

0.049

|

320

|

MOT

|

A+D+F

|

0.058

|

0.058

|

0.059

|

0.059

|

0.059

|

0.058

|

0.057

|

0.057

|

0.057

|

350

|

MOT

|

A+D+F

|

0.067

|

0.069

|

0.068

|

0.068

|

0.068

|

0.068

|

0.068

|

0.066

|

0.069

|

380

|

MOT

|

A+D+F

|

0.075

|

0.076

|

0.076

|

0.076

|

0.076

|

0.072

|

0.072

|

0.072

|

0.072

|

410

|

MOT

|

A+F

|

0.080

|

0.079

|

0.080

|

0.080

|

0.080

|

0.078

|

0.079

|

0.080

|

0.079

|

440

|

MOT

|

A+F

|

0.090

|

0.092

|

0.092

|

0.092

|

0.092

|

0.088

|

0.088

|

0.088

|

0.089

|

470

|

MOT

|

E+F

|

0.095

|

0.095

|

0.097

|

0.095

|

0.095

|

0.092

|

0.090

|

0.092

|

0.093

|

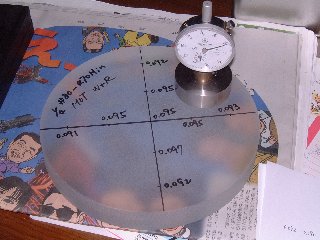

結果は上の表のように進行しました。

350〜380分のところで少し進行を早めようとそれまでよりも荷重をかけたところ中央の研磨が進行して周辺の研磨量がやや少なくなりました。そこで、

次の30分間はWストロークと呼ばれるストローク(前の図のFタイプのストロークです)の量を増やしたところ球面に戻すことができました。

このように、意図して球面化を進めるストロークが判ったので少し安心しました。そして、470分目に平均研磨量が0.094mmとなったところで#80

の荒研磨を終了することにしました。これは、次の#120の研磨でも凹面化は進むとMさんのHPで教えていただいたからです。(Mさんは研磨量を増やすの

も減らすのも自由自在の技術を持っておられますが、私の場合はたぶんNGなので、少し少なめにしておいたほうがいいかな・・・ということで、ここでやめま

した)

写真は、#80の最終鏡面の状態です。また、私が鏡面を研磨しているところの写真も載せますね。

さて、#80の研磨が終了したところで全ての道具とガラスと人間の『洗浄』をしました。これは、#80の砂を#120の研磨に持ち込まないためです。も

し、#120に#80の研磨剤が入り込むと鏡面にスクラッチ(引っかき傷)を作ってしまうからです。

洗浄の最も効果的な方法・・・、鏡や道具、私自身もお風呂でゆっくりと洗い流しました。

そして、いよいよ#120の研磨に突入です。しかしここまで3時間30分も#80の研磨をしてきていますのでかなり疲れてきています。適当なところで止

めるつもりで研磨を開始しましたが、バカですね〜〜。結局70分の研磨をして本当にヘロヘロに疲れてしまいました。

研磨通算時間

|

研磨方法

|

ストローク

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

#120-30

|

MOT

|

D+F

|

0.090

|

0.092

|

0.092

|

0.092

|

0.092

|

0.091

|

0.091

|

0.091

|

0.091

|

#120-50

|

MOT

|

A+F

|

0.092

|

0.098

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.096

|

0.097

|

0.097

|

0.098

|

#120-70

|

MOT

|

A+F

|

0.095

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.097

|

0.099

|

0.098

|

0.097

|

上の表は#120の研磨の進行状況です。最初の30分間、完全な球面化を狙って回転とWストロークを行いましたが、中央の研磨量を増や

すようなストロークではなかったので球面化は進みましたが研磨量は目標の0.098に対してやや不足になりました。

そこで次の20分間球面化ではなくて中央の研磨量の進むオーバーハング1/3ストロークで研磨を行い、だいたい目標に近づけました。更にあと20分間、

最初の10分間に1/3ストローク、後半の10分間をWストロークで球面化研磨を行い、ほぼ完全に目標の研磨量に到達しました。

上の写真は本日の終了段階の鏡です。この鏡面を顕微鏡で見ると、まだ#80の砂目が残っていますので#120の研磨量は不足しています。たぶんあと50

分くらいで砂目は揃うでしょう。

研磨量の進まないWストロークを覚えたので今後は砂目の除去と球面の維持をしていきましょう。

上の写真は比較的砂目が揃ったところ(左)とまだ残っているところ(右)です。

上の写真は比較的砂目が揃ったところ(左)とまだ残っているところ(右)です。

2003/01/05

今日は『仕事始め』でした。19時過ぎまで会社で仕事をして、帰宅後食事もそこそこに昨日の続きを始めました。今日の目標は砂目を潰すことです。あまり

球面から離れたくないので多少時間がかかってもいいやという思いで研磨を開始しました。

研磨通算時間

|

研磨方法

|

ストローク

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

#120-90

|

MOT

|

F

|

0.099

|

0.099

|

0.100

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

#120-110

|

MOT

|

A+F

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

#120-140

|

MOT

|

F

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

#120-160

|

TOT

|

A+F

|

0.098

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

0.099

|

今日は通算90分の研磨をしました。Mさんご指南のWストロークを左右に大きく取ると球面状態の維持は完璧の

ようです。もちろん、昨日残っていた砂目の多い領域も徐々に削れています。

毎回ラウンドが終わるごとに球面計の測定と砂目の確認をしていますが、中間領域の砂目は90分終了時点でほとんどなくなりました。

しかし、中間領域から外側の砂目の状態があまり変化しないので(というよりも#120開始時点で行った目的研磨量までの掘り込みで中央の砂目は簡単に消

えたのですが外側の研磨が進んでいなかったのです・・・当たり前ですね)、90〜110分の間は多少曲率が大きくなってしまうのを覚悟して少し荷重を多く

して±1/3ストロークとWWストローク(1回の横往復でW動作を2回入れます・・・この方が曲率は変わらずにより球面化が進むようです)を行いました。

その結果、WWストロークが効いたのか、曲率はほ変わらず、外側の砂目が少なくなってきました。

この後30分のWストローク研磨を行ったところ最外周の1cm程度を残して砂目はほとんど消えました。

最後に残った最外周の砂目も深さは浅くなりつつあるのですがこれを潰すのはかなりしつこそうです。そこで、TOT研磨で一度焦点距離を伸ばすほうが早道

のような気がして実践してみることにしました。実際にやってみた結果は・・・、なかなか感触がつかめなくて、あまり荷重をかけられずに曲率は大きくなりま

せんでした。でも砂目もだいぶ少なくなりました。

本日最後の鏡面の研磨状態です。そして、中央、9番位置、最外周の砂目の状

態です。9番位置まではほとんど砂目が揃ってきています。

2004/01/06

今朝、朝日を使って焦点距離を確認してみました。そうしたら「あれっ?・・・」ということ

が判りました。球面計の目標深さが0.098mmなのに対して実際は0.099mmなのでF10よりもちょっと短いのかな・・・と思っていたのですが、何

と15cmも短い1850mm位しかないのです。

このまま研磨を進めたら20cm・F10という公約はウソということになってしまいます。浮かない気持ちで会社に行って、20時30分頃に帰ってきて原

因になりそうなところを調べてみました。

そうしたら、判りました。球面計の面取り部分が意外と浅くて大きかったのです。これで計算しなおすとだいたい1800mm位になります。

そこで改めて目標深さを再計算すると0.091mmであることが判りました。

こうなったらTOTで周辺を削って曲率を浅くするしかありません。まあ、周辺に砂目が残っているのだから球面から外れてしまう心配はあるものの、砂目潰

し効果を考えると一石二鳥・・・などと考えてチャレンジすることにしました。

Mさんの研磨技術は焦点距離を伸ばすのも縮めるのも自由自在ですが、果たして私は上手く行くのでしょうか・・・。

研磨通算時間

|

研磨方法

|

ストローク

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

#120-180

|

TOT

|

B+F

|

0.095

|

0.094

|

0.094

|

0.095

|

0.094

|

0.094

|

0.094

|

0.093

|

0.094

|

#120-200

|

TOT

|

B+F

|

0.091

|

0.091

|

0.092

|

0.091

|

0.092

|

0.091

|

0.090

|

0.090

|

0.090

|

結果は上の表のようになりました。

使った研磨方法はTOT、少し荷重を強くした1/3ストロークを15分間、その後WWストロークで球面化を5分間、この最初の20分間で約

0.005mm浅くなりました。球面性は良さそうです。

そこでもう一度同じ研磨パターンを使って1/3ストロークを10分、WWストロークを10分でだいたい目標の深さに修正できました。

上の写真が本日最終の鏡面です。そして、砂目も随分少なくなりました。まだ多少の砂目が見えますが、既に本日だけで10μm以上削っていることになるの

で、この先どうなるか判りませんが一応これで#120から上ることにします。

左30分、右60分(#80)

左30分、右60分(#80)