| 研磨剤 |

研磨時間(積算) 分 |

通算研磨時間 分 |

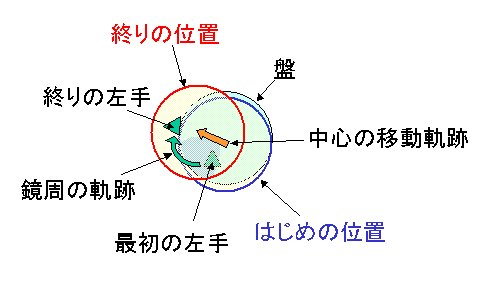

研磨方法 |

研磨運動 |

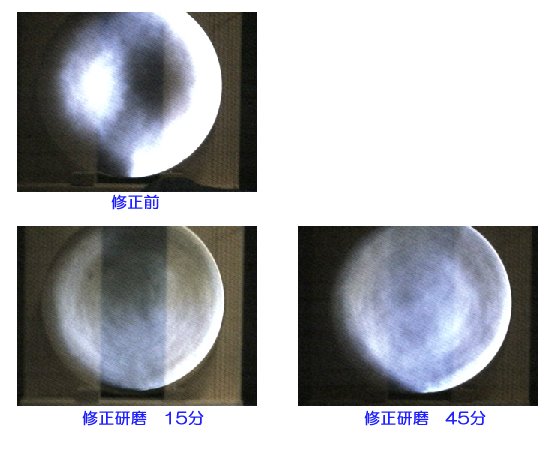

修正量 |

| セポール |

15

(475) |

1265 |

MOT |

C+D |

300% |

| セポール |

30

(505) |

1295 |

MOT |

C+D |

|

| セポール |

20

(525) |

1315 |

MOT |

B+F |

|

| セポール |

30

(555) |

1345 |

MOT |

E |

15%? |

| No. |

研磨剤 |

研磨時間(積算) 分 |

通算研磨時間 分 |

研磨方法 |

研磨運動 |

結果 |

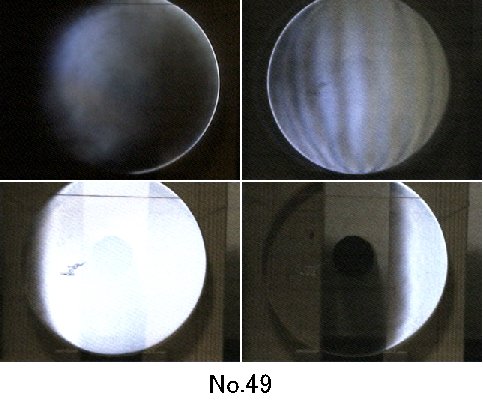

| 49 |

セポール132 |

20 (525) |

1315 |

MOT |

B+F |

平滑化 |

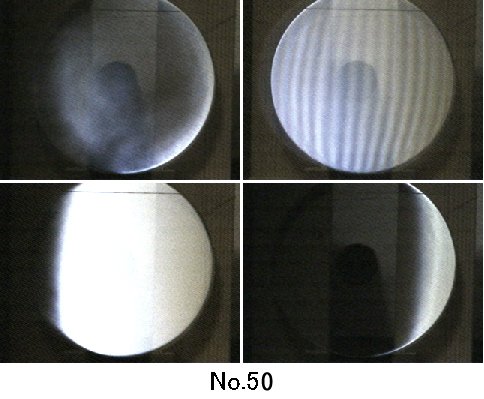

| 50 |

セポール132 |

30

(555) |

1345 |

MOT |

E |

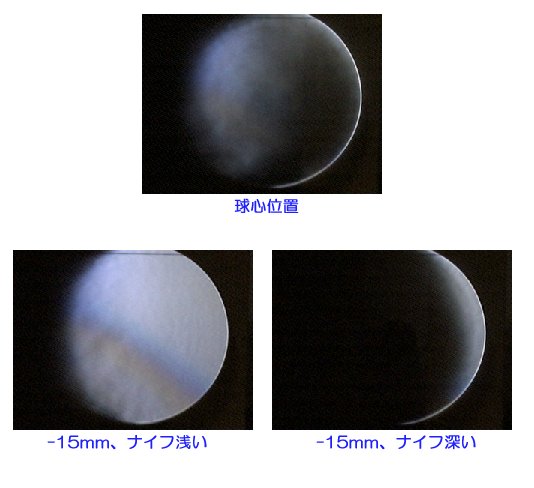

球面化+平滑化 |

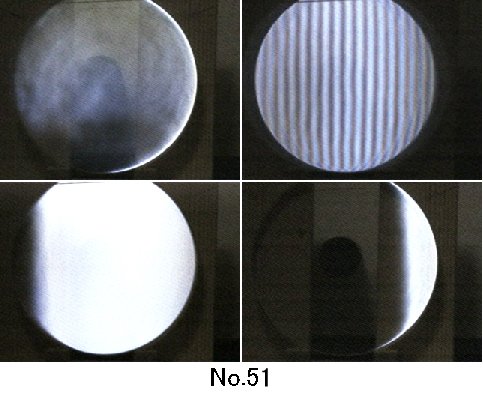

| 51 |

セポール132 |

20 (575) |

1365 |

MOT |

E |

ダウン修正 |

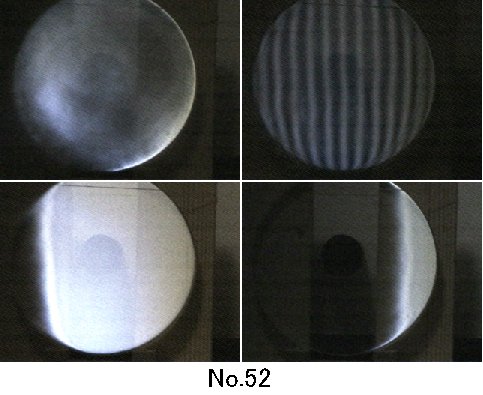

| 52 |

セポール302 |

20 (595) |

1385 |

MOT |

C+E |

球面化+平滑化 |

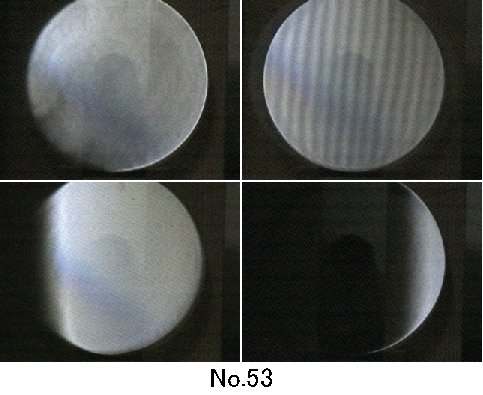

| 53 |

セポール302 |

5 (600) |

1390 |

MOT |

C+E |

ダウン修正 |

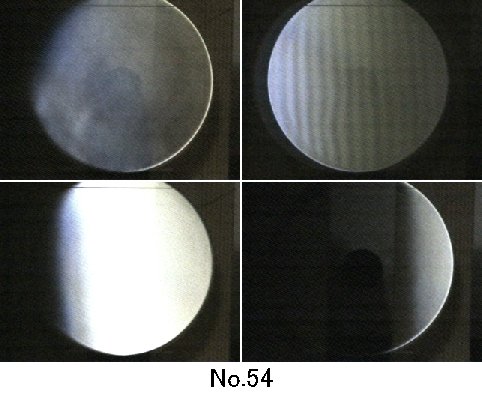

| 54 |

セポール302 |

5 (605) |

1395 |

MOT |

D+F |

球面化+平滑化 |