10.仮鏡筒の製作(その2)とメッキ依頼の判断

2004/02/13

しばらく仕事で忙しかったのでFS-200の製作時間が取れませんでした。前回の更新から今回までにやったことといえば仮鏡筒の内部つや消し黒塗装と斜

鏡金具の製作くらいです。

上の写真は簡易鏡筒のミラーホルダーです。あくまでも『簡易』なのでミラーは発泡ネオプレンゴムの3点支持、鏡の外周支持もSUS製の

L金具に発泡ネオプレンゴムのパッドを貼り付けたものを流用しています。

上の写真は簡易鏡筒のミラーホルダーです。あくまでも『簡易』なのでミラーは発泡ネオプレンゴムの3点支持、鏡の外周支持もSUS製の

L金具に発泡ネオプレンゴムのパッドを貼り付けたものを流用しています。

上の写真は仮鏡筒に鏡と合焦装置を取り付けたところです。まだ斜鏡は取り付けていません。2m近い長さの鏡筒ですので取り扱いには『気合い』が必要そう

です・・・。

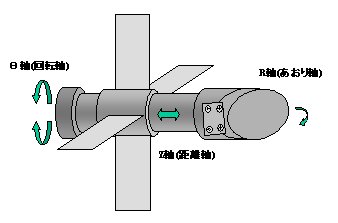

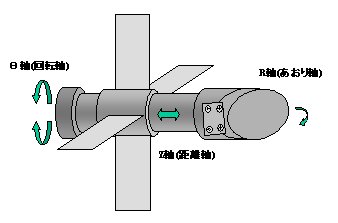

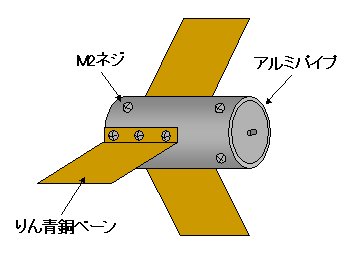

この写真は機械加工が終了した斜鏡金具です。使い方ですが、右側の図のように、スパイダーの付いたリングに斜鏡金具を差込み、Z軸調整でミ

ラーが合焦装置の中心に来るように合わせます。次にΘ軸を回転して斜鏡の向きを大体合わせて、最後にR軸を調整して主鏡が斜鏡の真ん中に入るように調整す

れば斜鏡の光軸修正は完了です。

2004/02/14

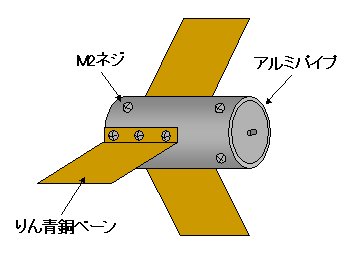

FS-200の仮鏡筒はできたものの、斜鏡金具を吊るスパイダーの製作が進んでいなかったので13日に製作しました。直径25mm、厚さ1.0mmのア

ルミパイプに厚さ0.3mmのりん青銅のベーン(羽根)をネジ止めしただけの簡単な構造のものです。

このような吊り具でも結構丈夫で振動の心配はなさそうですが、あくまでも仮鏡筒用、金属鏡筒を作るときにはSUS製の本格的なものにするつもりです。下

の写真は完成したスパイダーと接眼部です。

最終的な組み立てが薄暗くなった屋外作業となったので、光軸修正もそこそこにいよいよファーストライトを迎えました。でも雲台がないので星を見ることは

できません。鏡筒を水平置きにしてFS-160のファーストライトの時と同じように300mほど離れたマンションの廊下にある蛍光灯に焦点を当てました。

接眼鏡もFS-160の時と同じく MEADE SP9.7mm (約200倍)で

す。ピントの位置はドロチューブを1/3引き出したあたりで適当なようです。

気になる像は・・・冬なので小バエなどの昆虫は見えませんが、風に揺れている『くもの巣の糸』が明瞭に分解できました・・・。

これからいろいろな対象を見ながらのテストに入ります。

2004/02/16

上は仮鏡筒を水平状態に置いて地上の光源(1Kmほど先の街路灯など)で像のテストをしている写真です。鏡筒が長

くて重たいのと、鏡筒を載せている台がボワボワなので不安を感じながらテストをしています。

このような仮設架台でのテストですが、TeleviewのRadian

3mmを用いて660倍をかけても焦点位置は明瞭で、像質の破綻は感じませんでした。

①フーコーテストの結果ではほんの僅か負修正

②地上像テストでは十分に満足できるシャープな像質

③無メッキでの鏡面の『艶』については比較事例がないので???

ということで、この鏡面状態でアルミ-シリコナイズメッキに出すことにしました。

メッキができあがってくればFS-160という強力なベンチマーク鏡筒を保有していますので磨きの良否を比較検討できるでしょう。

2004/02/29

今日は4年に1度しか巡って来ないうるう年の2月29日です。仕事なんかでなかなかまとまった時間が取れない状態が続いているので何だか1日儲かったよ

うな気分です。

鏡は先々週金曜日に甲子光学にメッキに出しました。友田さんの掲示板で研磨パッドの話題が盛り上がって、共同購入される方々が・・・。もし、研磨パッド

だけで十分実用になるようなミラーが完成したのならばピッチの呪縛から逃れられるということで大きな利点があると思います。メッキに出した鏡の『出来』、

良ければ良いのですけれども・・・責任重大になってしまいました。

さて、鏡が出張中なので鏡筒の仕上げをしました。これまでに『鏡筒の骨格』はできていたのですけれどもスケルトン状態でしたので、今日はペラペラのカ

ラーベニア板を貼り付けて外皮にしました。四角い鏡筒ですから角にあたる部分の『仕舞い』をいかにきれいに仕上げるかがポイントになるのですが、この部分

はアルミのLチャネル材でモールをすることにしました。

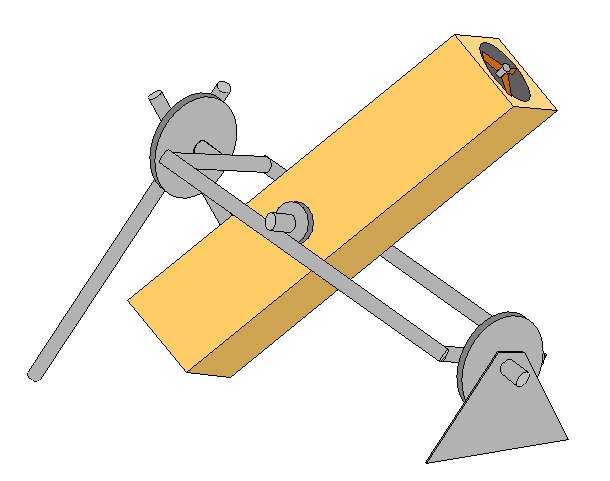

ほぼ完成した検査用兼ドブソニアン鏡筒

まだ100%完成ではありませんが、これで迷光などの心配はなくなりました。あとは、筒先と筒尻のモールが残っています。し

かし、『チョイ見検査台』はだんだん重量が増加してきており、『取っ手』のない現状では一人で『チョイ移動』という

わけにもいかなくなりつつあります。

ほぼ完成した検査用兼ドブソニアン鏡筒

まだ100%完成ではありませんが、これで迷光などの心配はなくなりました。あとは、筒先と筒尻のモールが残っています。し

かし、『チョイ見検査台』はだんだん重量が増加してきており、『取っ手』のない現状では一人で『チョイ移動』という

わけにもいかなくなりつつあります。

架台は、とりあえず平凡なドブソニアン型の経緯台を作るつもりです。もちろん最終目標はあくまでも金属鏡筒なのですが、FS-160でも赤道儀に載せる

ときには苦しい思いを強いられているのですから、FS-200がどのようになってしまうのか不安を感じられずにはいられません。

ここに来てTitanium-200の加藤さんの大変さを身に沁みて実感しています。

ところで、この大きさの鏡筒で星を追尾するもう一つの方法として、「ヨーク式赤道儀もありかな??」 と考えはじめました。

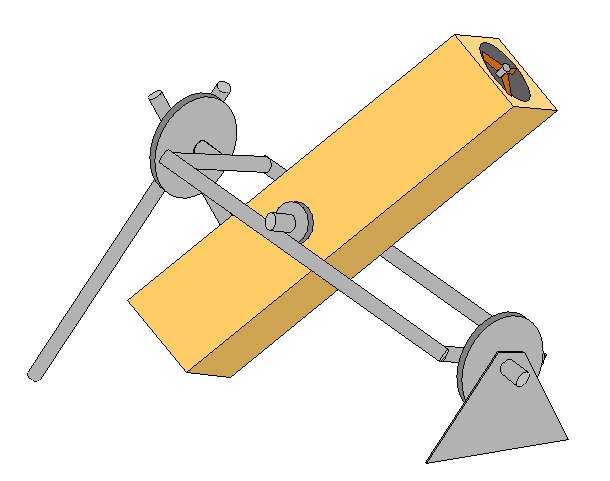

ヨーク式赤道儀、鏡筒

ヨーク式赤道儀、鏡筒

鏡筒の長い望遠鏡でヨーク式は北極付近が全くNGになってしまいます。しかし、惑星専用ならば天頂から南30度位まで見えれば問題ないわけで、製作の容

易さと振動に対する安定性の高さを考えるとヨーク式のメリットがありそうに思えるのです。

ほぼ完成した検査用兼ドブソニアン鏡筒

ほぼ完成した検査用兼ドブソニアン鏡筒 ヨーク式赤道儀、鏡筒

ヨーク式赤道儀、鏡筒