14.鏡面の評価

2004/03/27

FS-200の像を撮影しようと考えていたのですがこれまで良いチャンスに恵まれませんでした。像のチェックは赤道儀でないことと高倍率では安定性に問

題のあるドブソニアンの仮架台であることから『星像』というわけには行きません。

仕方がないので1Kmほど離れたTBSラジオのアンテナの碍子でチェック・・・ということにします。

対象のアンテナ(×1、×3)

対象のアンテナ(×1、×3)

風はあまり強くないはずなのですが、我が家のルーフバルコニーはいつもと同じように高層棟のビル風が吹いています。高倍率まで満足する

ような画像が撮影できるかどうかは判りませんがとにかく撮影開始です。

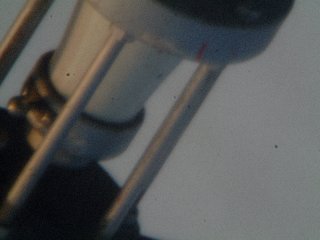

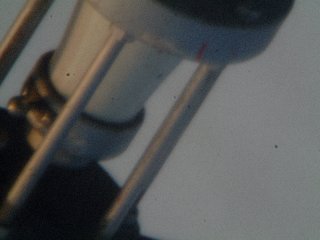

夕日を受けたアンテナの碍子(MEADE

PL9.7mm: ×203)

夕日を受けたアンテナの碍子(MEADE

PL9.7mm: ×203)

上の写真はMEADE SP9.7mm

の接眼レンズを使って203倍で撮影したアンテナの碍子とジョイント部です。長大なドブ鏡筒は風を受けて揺れがなかなか収まりません。5枚ほど撮影してよ

うやくそれなりに停止した像が得られました。

風による視野の揺れ

(MEADE UW4.7mm: ×419)

風による視野の揺れ

(MEADE UW4.7mm: ×419)

上の写真はMEADE UW4.7mm で419倍の画像です。この倍率になると風による揺れの影響力はますます大

です。20枚ほど撮影して標準的な揺れを含んだ画像(左)と一番良かった画像(右)です。FinePix

4800Zの撮影条件はISO400相当でシャッター速度は1/5秒でした。

もちろん、『超高精度の振動防止装置』と『脳内高速シャッター』と『ご都合主義的脳内コンポジット画像処理ユニット』が標準装備されている私の目による

眼視観察ではもっとずっと細かいところまで見えています。

やっと止まった657倍の画像 (Radian 3mm: ×657)

やっと止まった657倍の画像 (Radian 3mm: ×657)

視野の中心がずれていますが(このリポートの冒頭の土星もこの状態で撮影したものです)、TeleviewのRadian 3mm

で撮影した657倍の画像です。さすがにこの倍率となると『脳内高速シャッター』の私の目をしても揺れの速度の方が大きくてピント合わせもままならない状

態です。ISO400相当で1/4秒のシャッター速度の画像ですが、20枚位撮影して奇跡的に?得られた写真です。

先日、加藤さんのお宅で見た像よりもずいぶんボケた感じですが、たぶん振動の影響だと思います。

以上、とりあえずFS-200に私の手持ちの接眼レンズを付けて撮影した参考画像を掲載いたしました。

そして下の写真は、まだ太陽が西空にいる状態で撮影した月面写真です。バックグラウンドが『霞のかかった夕空』であること、追尾なしで撮影しているこ

と、シャッター速度が1/5秒であること、という条件の下での MEADE PL 9.7mm による拡大撮影で得られた画像です。

HOMMEL付近 (MEADE PL9.7mm)

HOMMEL付近 (MEADE PL9.7mm)

THEOPLISと神酒の海 (MEADE PL9.7mm)

THEOPLISと神酒の海 (MEADE PL9.7mm)

さて、FS-200のこの像、鋭眼者の方々にはどのように映るのでしょうか・・・。ちょっと不安と、ちょっと楽しさを持って観ているところです。

2004/03/28

昨晩は春特有の透明度の悪い状態でしたが、夜半前までは気流が安定していました。FS-200での地上像や日没前の月面を撮影していた勢いもあって

(ずっと鏡筒を外に出していたので鏡面の温度順応は完全でしたから)ベンチマーク鏡筒という位置付けのFS-160も繰り出して写真撮影や見え方の比較な

どを行いました。

ルーフバルコニーに並んだFS-160とFS-200

ルーフバルコニーに並んだFS-160とFS-200

結構広いと思っていたバルコニーもさすがに2台の望遠鏡を並べると半分くらいを占領されてしまいます。FS-200仮の位置をあちらこちら移動しながら

木星と土星の見え方評価となりました。

用いる接眼鏡はMEADEのSP9.7mmとUW4.7mm、それにRadian3mmの3本です。接眼鏡の出来はRadian>>

UW4.7>SP9.7でしょうか。コントラストもこの順番だと思います。

FS-160(fl=1000mm)にMEADE UW4.7mmと

FS-200(fl=1950mm)にMEADE

SP9.7mmはどちらもだいたい200倍になって惑星を用いた比較をするには丁度良い倍率です。(Radian3mmをFS-200で使用することは

『風による視野の揺れ』と『追尾できない』理由で困難です)

FS-160+Radian3mmによる木星 (2004/03/27 22:00~撮影)

参考になるかどうかは判りませんが比較観測の途中でFS-160にRadian3mmの組み合わせで撮影した木星(露出1.5秒 :

6枚コンポジット)の写真で、眼視でもだいたい同じような感じに見えていました。

FS-160+Radian3mmによる木星 (2004/03/27 22:00~撮影)

参考になるかどうかは判りませんが比較観測の途中でFS-160にRadian3mmの組み合わせで撮影した木星(露出1.5秒 :

6枚コンポジット)の写真で、眼視でもだいたい同じような感じに見えていました。

200倍での比較の結果、だいたい次のようなことが判りました。

① FS-160+UW4.7とFS-200+SP9.7の像の大きさはほぼ同じです(当たり前ですよね・・・)

② FS-200のコントラストがFS-160の2倍くらいあって木星の『縞の濃さ』が全然違います

(FS-160のコントラスト低下の原因は残存するスパイダーの影響のようで、FS-200では見られません)

③ 視野のバックグラウンドの明るさはFS-200の方がかなり暗く感じます

④ どちらの望遠鏡もこの倍率での焦点位置はピンポイントです

⑤ FS-200の衛星はほぼ完全な点像です(これは締まりのある面体として見えています・・・4/25追記)

この結果はFS-160とFS-200の相対的な比較です。(もちろん『お宝鏡』であるFS-160の性能や調整が悪いわけではなく、

FS-160+Radian3mmで撮影した木星の写真も16cmクラスの平均的な写りは越えていると思います)

FS-160とFS-200の比較検討を終えて感じたことは、長焦点鏡のFS-200の方が光学系に無理の少ない分(要求面精度、同倍

率にするための接眼鏡の拡大率、斜鏡径やスパイダー、・・・)像に不自然さが少ないということでした。もちろん、419倍で観測する木星でも同様の印象で

す。

それにしても、惑星用としてのFS-200、簡易で安定した追尾装置は不可欠と実感しています。

2004/04/11

最近FS-200の記事の更新をちょっとサボリ気味。でも少しずつ前進はしています。今日はちょっと仕事があったのですが、その後時間が空いたので久し

ぶりに更新することにします。

この間にFS-200に手を入れたのは以下の4点です。

① ベー

スプレートの補強をする

② 全体を防水塗料で塗装する

③ ファインダーを取り付ける

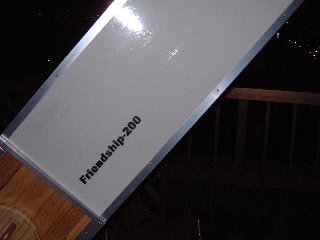

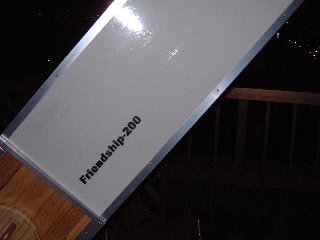

④ ロゴを入れる

上の写真が本日のFS-200の姿です。

上の写真が本日のFS-200の姿です。

これまでベースプレートは450*400*18の『集積合板一枚もの』だったのですが、これですと設置場所の凹凸によって板が変形して振動しやすくなる

ことが判っていました。そこで、プレートの下に1×4材でボックス構造の足を取り付けました。

このようにするとプレートそのものの剛性が増加しますので、目に見えて振動が少なくなりました。ドブ架台としてはこれで『合格』かな??

でも、これまででも『背の高さ』が問題だったFS-200仮の身長がさらに10cm成長してしまいました。

次に、架台も鏡筒も透明アクリルニスで防水塗装をしました。これまで下塗り塗料は塗ってあったのですけれども・・・。これで少しは夜露などに強くなった

のではないかと思います。

その次はファインダーを付けました。ファインダーはビクセンの6×30で、取り付けは移動時のことを考えて取り外しが容易で再現性の良い『レール式』に

しました。

これで地面に這いつくばって鏡筒の辺で星を導入する『へびの姿勢』をとらなくて済むと思ったのですが、ファインダーの位置が高すぎて今度は『キリンの姿

勢』を強いられるようになってしまいました。

そして、最後はFriendship-200のロゴを入れました。これは普通のコピー紙にロゴをプリンタで打ち出し、それをカッティングナイフで文字だ

け切り取ってスクリーンを製作、カラースプレーで鏡筒の左右両面に吹きつけ印字する方法を採用しました。

素人工事なので『抜群に綺麗』というわけには行きませんが、それなりに印刷ロゴっぽくなりました。

2004/04/25

昨日は抜けるような透明度で空が広く見渡せる場所では惑星たちが黄道に展開していて太陽系を実感できる空でした。そして今日も空の状態は比較的良かった

ので、FS-200で以前に確認したγ-Virの再確認をしました。

γ-Virは伴星が0.5秒の離角の二重星で、25cmのテスト星ということです。

4/11にバツグンの気流条件でこの星を見て分離したように見えていたのですが・・・、改めて確認してからアップと思い、再確認をすることにしたので

す。

4/11の時には周りの星はピントが合うのに何故γ-Virだけが・・・と思いながら揺れる視野の中で合焦に躍起になったのですが、よくよく観察すると

ダルマ型に分離していた・・・というオチがあったのですが、何せ『並眼者』の私のこと、改めて確認するまでは怖くて書けなかったのです。

昨日は気流が今ひとつでNGでしたが、今日、改めて確認すると、やはりダルマ型に見えていました。

見え方はだいたい上の図のような感じでした・・・。415倍で主

星のエアリーディスクから伴星のエアリーディスクが僅かに出ているかな? という見え方です。

γ-Virを見たあとに木星を見ましたが、木星の衛星はγ-Vigに比べて

明らかに大きさを感じることができました・・・このあたりは、相変わらず『並眼』はグレードアップされておりません。

対象のアンテナ(×1、×3)

対象のアンテナ(×1、×3) 夕日を受けたアンテナの碍子(MEADE

PL9.7mm: ×203)

夕日を受けたアンテナの碍子(MEADE

PL9.7mm: ×203)

風による視野の揺れ

(MEADE UW4.7mm: ×419)

風による視野の揺れ

(MEADE UW4.7mm: ×419) やっと止まった657倍の画像 (Radian 3mm: ×657)

やっと止まった657倍の画像 (Radian 3mm: ×657) HOMMEL付近 (MEADE PL9.7mm)

HOMMEL付近 (MEADE PL9.7mm) THEOPLISと神酒の海 (MEADE PL9.7mm)

THEOPLISと神酒の海 (MEADE PL9.7mm) ルーフバルコニーに並んだFS-160とFS-200

ルーフバルコニーに並んだFS-160とFS-200 FS-160+Radian3mmによる木星 (2004/03/27 22:00~撮影)

FS-160+Radian3mmによる木星 (2004/03/27 22:00~撮影)